| 過去の記録(2013年〜) | |||||

| 城址探訪記2013 | 城址探訪記2014 | 城址探訪記2015 | 城址探訪記2016 | 城址探訪記2017 | 城址探訪記2018 |

| 城址探訪記2019 | 城址探訪記2020 | 城址探訪記2021 | 城址探訪記2022 | 城址探訪記2023 | 城址探訪記2024 |

| 城址探訪記2025 | |||||

| 11月2日 美濃国への城址探訪 | |

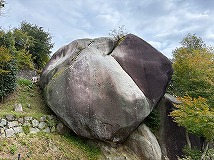

| 苗木城へゆく (岐阜県市中津川市苗木) 【訪城記】映画「ブラックショーマン」では印象的なシーンで登場する苗木城跡。今日は城址内の「ブラックショーマン」に登場した場所を案内してほしいという知人からの要望で、苗木城址の案内をした。映画の中で福山雅治が立っていた笠置矢倉跡やそこから眺めた風景のほか、苗木城を正面から一望できるビュースポットや各建物跡の説明など約1時間くらいのガイドをした中で、知人に一番インパクトを感じたと言わしめたのがまさかの馬洗い岩だった。確かに下からみた時の今にも落ちてきそうなスリリングな様は、普段あまり見慣れていない人から見ると確かに一番の衝撃かもしれない。自分も最初に訪れた20数年前には同じような感覚を持ったような気もするが、そこにあるのが当たり前になっているこの頃は、もはや驚きすら感じない。改めて初心に戻って見つめ直すことの大切さを学んだような気がした。 |

苗木城址 伝 馬洗い岩 |

| 11月1日 尾張国への城址探訪 | |

| 守山城へゆく (愛知県名古屋市守山区市場) 【歴史】築城年代、創建者ともに不詳。大永6年(1526)連歌師宗長がこの城を訪れ、連歌の会が盛大に催されたと伝えられる。天文4年(1535)徳川家康の祖父松平清康が大軍を率いてこの地に布陣、尾張攻略を図ったが家臣に殺害された。その後、織田信長の叔父信次、弟の信時が城主となり、桶狭間の戦後、廃城となったとされる。 『現地案内看板より本文抜粋』 【訪城記】最近、城廻りメインではなく、何かのついでに城跡に訪れることが多い。この日も名古屋市東区で行われた音楽ライブを聴きに行った帰りに、名鉄で近くの駅まで移動し、そこから守山城まで歩いていった。守山崩れの舞台となった歴史的な城址であるため、いつかは訪れようと思っていたが、近辺に車を止める場所が見当たらず、行くのにずっと逡巡していた。今回、東区の会場でライブを開催してくれた方々に感謝です。 |

守山城址碑 |

| 10月19日 常陸・武蔵国への城址探訪 | |

| 守谷城へゆく (茨城県守谷市本町) 【歴史】江戸時代初期まで背後三方の内海と前面の北相馬台地から伸びる半島状の丘陵を利用した守谷城は、鎌倉時代の築城といわれ、戦国時代まで平将門の子孫と称する相馬氏の居城でした。丘陵地の平城が戦国時代になって築城術の格段の進歩で、曲輪や土塁・堀のある軍事施設に発展した典型的な「土の城」といわれています。江戸時代、守谷城の城山部は守谷藩の詰城、藩機能として平野部には陣屋、武家屋敷等が置かれ城下には地域経済文化の中心地として広い街路と、移設された西林寺や八坂神社、兼業農家などのあるまちづくりが行われます。守谷藩主は土岐氏三代、四代目堀田正俊のあと、五代目酒井忠挙の天和元年(1681)前橋藩転出に伴い廃藩、廃城となってしまいます。 『現地案内看板より本文抜粋』 世田谷城へゆく (東京都世田谷区豪徳寺) 【歴史】世田谷城は14世紀後半に吉良治家が居城したのに始まると伝える。吉良氏は清和源氏・足利氏の支族で、世田谷吉良氏はその庶流にあたる。はじめ鎌倉公方に仕え、15世紀後半に関東が乱れると関東管領・上杉氏やその家宰・太田道灌に与力し、16世紀には北条氏と結んだ。北条氏と上杉氏との勢力争いで、享禄3年(1530)には世田谷城は攻略されたと伝えるが、のち吉良氏の手に復した。この間、吉良氏は北条氏と婚姻関係を結び、その庇護下にあったが、天正18年(1590)、豊臣氏の小田原攻略により、世田谷城も廃城となった。。 『現地案内看板より本文抜粋』 世田谷代官屋敷へゆく (東京都世田谷区世田谷) 【歴史】江戸時代のはじめ、大場氏は彦根藩井伊家領世田谷(2300石余)の代官職を務め、明治維新に至るまで世襲していました。この屋敷地はその代官役所として使用した居宅を含む屋敷跡です。 『現地案内看板より本文抜粋』 【訪城記】この日は、つくばみらい市の間宮林蔵記念館に行ったついでに守谷城址へ、そして東京・三軒茶屋の大道芸まつりに行ったついでに世田谷城址と代官屋敷跡に立ち寄ってみた。今回は珍しく脇役となった城廻りでしたが、初めて訪れた守谷城址のダイナミックな空堀を目の当たりにして、改めて関東の土の城の魅力を再認識することができました。東海圏の人間からすると守谷城の知名度はそれほど高くはありませんが、続百名城に選出されてもおかしくなかったのではと思えるような素晴らしい城址でした。 |

守谷城址の空堀跡  世田谷城址の堀跡  世田谷代官屋敷の表門 |

| 9月15日 伊勢・尾張国への城址探訪 | |

| 長島城へゆく (三重県桑名市長島町西外面) 【歴史】長島城は、文明年間(1469〜87)に伊勢国安濃郡の長野氏一族と伝えられる伊藤重晴が長島を治め築城したと言われています。その後、長島北部の杉江にあった願証寺が浄土真宗の一大拠点となると、伊藤氏は滅ぼされ、長島城も願証寺の支配下に入りました。そのため、長島一向一揆の時には織田信長の攻撃を受け、天正2年(1574)に包囲され敗れます。江戸時代に入ると、菅沼氏・松平氏が藩主となりましたが、増山正弥が元禄15年(1702)に長島2万石の藩主になると明治維新まで増山家が続きました。 『現地案内看板より本文抜粋』 古木江城へゆく (愛知県愛西市森川町村仲) 【歴史】室町時代の末期、織田氏の砦として築かれました。信長は、長島の一向宗門徒を滅ぼすため、弟の信興にこの古木江に城を築かせ、門徒の分断をはかりました。信興がこの城を守っているとき、弥冨の服部党や近くの農民に囲まれ、6日間戦いました。しかし兵力が少なく城に攻め込まれ、やぐらに上がって自害したと「信長記」には書かれています。地元で場外で討ち死にしたと伝えられています。 『現地案内看板より本文抜粋』 【訪城記】本日、石川県白山市で開催されている全国山城サミットでは加賀一向一揆の拠点であった鳥越城が主役となっている。同じ日に自分は長島一向一揆の関連史跡巡りをしている。どう見ても分かりやすい史跡を有する加賀一向一揆の方が魅力的で観光要素も高いため、いっそのこと「全国一向一揆サミット」のような企画があれば、長島の史跡も脚光を浴びるのではないかと考えながら、目立った遺構のない長島一向一揆関連史跡巡りを終えた。 |

長島城の移築城門(蓮生寺)  古木江城址 |

| 8月13日 武蔵国への城址探訪 | |

| 鳥越城へゆく (石川県白山市三坂町) 【歴史】鳥越城跡は、通称城山と呼ばれる尾根筋の一角にあたる標高312mを測る山上部に位置する。城主は紀伊雑賀一揆の狩猟鈴木孫一重秀の一族である鈴木出羽守といわれている。鈴木出羽守は、 本願寺から派遣された武将とされ、『信長公記』には、加賀一向一揆が解体された天正8年(1580)11月には、近江安土城に入っていた織田信長のもとに鈴木出羽守を含む一揆方指導者19名の生首が届けられたと書かれており、この時に鈴木出羽守の鳥越城は落城したとされる。しかし、翌年の天正9年(1581)2月には、二曲にて入り置かれた織田信長の配下であった柴田勝家の兵300人を、一向一揆勢が討ち果たし、再び鳥越城跡を奪還できたとしている。その後、翌10年(1582)3月に、再び織田信長の配下である佐久間盛政が一向一揆を制圧し、首謀者300名余を磔刑にしたことにより戦乱は終息した。 『現地案内看板より本文抜粋』 【訪城記】令和6年の能登半島地震により鳥越城址も復元建物が倒壊するなどの被害が出ていたことを、この日現地の解説板を読んで初めて知った。確かに19年前に訪れた時には鳥越城のシンボル的存在であった本丸門の復元建物がそこに建っていた記憶がよみがえってきた。ただ解説板を読むまで気が付かなかったのは、何も記憶の曖昧さのせいばかりではなく、建物がなくても土塁や空堀で囲まれた歴史的に重要な城としての風格が損なわれていなかったからだ。建物がなくなったのは残念だが、さすが続100名城に選出されるほどの城址だとあらためてその魅力を実感した。 |

地震により被災した鳥越城址 |

| 7月13日 武蔵国への城址探訪 | |

| 滝山城へゆく (東京都八王子市高月町) 【歴史】滝山城は、相模小田原城に本拠を置く戦国大名北条氏第4代当主氏政の弟氏照の居城です。縄張の見事さから、全国有数の戦国時代の城郭として評価されています。滝山城の築城年代や氏照の入城時期は不明な点がありますが、永禄10年(1567)までには滝山城を居城としていたとみられます。永禄12年(1569)10月、甲斐の武田信玄が小田原城攻略の途中、その道筋にあった滝山城を包囲しました。天正10年(1582)ごろから新城の築城工事が始められ、同15年までには滝山城から八王子城へと移っていきました。 『現地案内看板より本文抜粋』 【訪城記】滝山城に訪れるのは11年ぶり。前回訪れた時よりも公園内の遺構整備やカメラの画素数が格段に上がっているはずなのに、なぜか今回撮影した写真は11年前に撮影した写真よりも城址の姿がパッとしない。理由はずばり訪れた季節のせいだ。前回訪れたのは5月のGWで今回は7月中旬。土の城の最高峰である滝山城を撮影するには少々緑色の面積が多すぎたのだ。と言っても滝山城は下草刈りの整備がかなりされているため、やぶ蚊もほとんど見かけず快適な城廻りの時間を持つことができました。 |

滝山城址の大空堀跡 |

| 5月11日 美濃国への城址探訪 | |

| 米田城へゆく (岐阜県加茂郡川辺町福島) 【歴史】標高268mの愛宕山にあった米田城は、山麓に本城が設置され山頂には物見櫓程度の支城があった。築城は永正2年(1505)で、初代城主は肥田兵部少輔軌吉であり、玄蕃允軌休の父にあたる。しかし築城以前にも既に小規模の城塞はあったと思考される。天正10年(1582)6月に米田城は金山城主森長可の急襲にあって落城し、肥田一族は加治田城に逃れ、以後この城は廃城となった。 『現地案内看板より本文抜粋』 加治田城へゆく (岐阜県加茂郡富加町加治田) 【歴史】現在古城山加治田城跡と呼ばれるこの山城は、戦国時代は却敵城とも呼ばれていました。織田信長の侵攻に備え、斎藤方である関城主長井道利を盟主として、堂洞城主の岸信周、加治田城主の佐藤忠能は反信長の盟約を結んでいました。犬山城を攻略した信長は、永禄8年(1565)木曽川を渡り鵜沼城、猿啄城を攻め落とし、岸氏が守る堂洞城へと進軍してきました。この時、信長方に寝返った加治田城の軍勢が北面の加治田から攻め入り、堂洞城は落城しました。佐藤忠能は堂洞城落城後には信長家臣の斎藤新五と共に、関城主長井道利の反撃を衣丸で迎え撃ち、翌日に関城も落城しました。中濃三城の陥落後、信長の命により斎藤新五が佐藤忠能の養子となり加治田城主を継ぎました。その後の加治田城は天正10年(1582)の加治田兼山合戦をしのぎましたが、森長可の領地となり廃城となりました。 『現地案内看板より本文抜粋』 【訪城記】昔はさほど興味を示さなかったが、最近、中濃の戦国史について再度調べてみようと思うようになった。そこで本日は中濃の戦国史では、とても重要な位置を占める加治田城を訪れることにした。7年ぶりくらいに主郭跡に立ってみると、中濃の重要拠点である関城や猿啄城、堂洞城、小野城だけでなく、望遠カメラで眺めると岐阜城や小牧山城などを一望できるビュースポットであることを改めて感じた。この加治田城を押さえることで、信長の中濃攻略戦が順調に進んだことを考えると、この城の持つ重要性がよくわかる。そして斎藤道三の息子であり、織田一門の扱いを受けていた斎藤新五を城主として配置した信長の気持ちも分かるような気がした。加治田城は縄張よりも立地の巧妙さに感心させられる城だと思う。 |

米田城址の主郭跡  加治田城址の主郭跡 |

| 4月27日 飛騨国への城址探訪 | |

| 小島城へゆく (岐阜県飛騨市古川町沼町) 【歴史】小島城跡は姉小路家の一角・小島氏の居城です。高原郷と小島郷を結ぶ神原峠の峠道が脇を通る交通の要衝に位置し、高原郷からの敵の侵入を睨んでいます。小島氏は三木氏の勢力が強くなるとそれに付き従い、天正10年(1582)の八日町合戦の直後、当主の小島時光は江馬氏の本拠・高原諏訪城に攻め入り落城させます。小島氏は金森氏の飛騨侵攻の際に滅ぼされたと伝えられていますが、その後に入った金森氏が統一政権の威光を示すために臨時的に改修を加え利用した可能性が考えられます。 『現地案内看板より本文抜粋』 古川城へゆく (岐阜県飛騨市古川町高野) 【歴史】古川城は、別名「蛤城」とも呼ばれ、飛騨国司・姉小路三家のうち古川氏の居城とされています。古川氏は、応永年間に幕府によって征伐された古川尹綱や、歌人として京都で活躍した姉小路基綱が有名ですが、16世紀になるとその勢力は衰えます。享禄3〜4(1530〜1531)にかけて、南飛騨から進出してきた三木氏によって古川の城は落城し、以後は三木氏が押さえたものと考えられます。 『現地案内看板より本文抜粋』 【訪城記】大型連休が始まったとニュースなどで報道される中、飛騨市古川町の道の駅も、県内外からの観光客の他、多くの外国人観光客でにぎわっていた。しかし自分たちがこの日訪れた小島城と古川城において出会ったのはわずか1名のみ。国史跡となった姉小路氏城館跡の中核を成すこの2城であっても、まだまだ観光客を集めるまでのスポットにはなっていないらしい。しかしその分、とてもよく整備された城址を誰にも邪魔されることなく心ゆくまで堪能できる環境となっており、自分にとってはとても充実した城廻りの1日となった。姉小路氏城館跡、素晴らしい城址だった。来年もまた同じ時期に訪れたいものだ。 |

小島城址の石垣  古川城址の内桝形虎口跡 |

| 3月20日 美濃国への城址探訪 | |

| 美濃金山城へゆく (岐阜県可児市兼山) 【歴史】天文6年に斎藤道三の猶子である斉藤大納言正義が山頂に築城、烏峰城と称し、それまで中井戸の庄の地名を金山村と改めました。永禄八年(1565)織田信長は東濃経路の拠点として森可成を金山城主として以来森可成・長可・忠政父子三代の居城として栄えました。信長の小姓として有名な森蘭丸は可成の三男であり、この金山城で出生したと云われています。しかしそんな森一族も浅井・朝倉軍との戦いでは可成と長男可隆が、本能寺の変では三男蘭丸・四男坊丸・五男力丸が、小牧長久手合戦では二男長可が戦死したため、最後は六男忠政が家督を継ぐこととなります。そして森氏の松代転封後、慶長6年に金山城は解体されたようです。 『現地案内看板より本文抜粋』 上恵土城へゆく (岐阜県可児郡御嵩町上恵土) 【歴史】戦国時代の15世紀末頃に荏土城と呼ばれていた平城で、のちに上恵土城と称されるようになりました。築城年代は定かではありませんが、天正10年(1582)頃の城主長谷川五郎右衛門は、大森城主奥村又八郎と謀って、金山城主森長可を攻め滅ぼそうとしますが、逆にその謀議の報告を受けた長可に攻められ、落城したと伝えられています。 『パンフレット『みたけの城址ガイドマップ(御嵩町観光協会 発行)』より本文抜粋』 【訪城記】本日は、「金山越し」の際に犬山へと移された美濃金山城の城門が、先日、金山城下に再移築されたため、その光景を見に可児市兼山の戦国山城ミュージアムへと訪れた。屋外展示の城門を観察後、ミュージアム内で展示物を観ていると、どうやら来週、団体客を案内するらしいクラブツーリズムの担当者の方が受付の方と打合せをしている会話が聞こえてきた。年配の担当者の方は初めて兼山を訪れるようで、バスを止める駐車場の位置や事前配布できるパンフレットの有無、御城印の購入方法、来館予定時間など、想定される顧客のニーズや心配事をひとつずつ解決していっているようだった。こういう地道な下見があって、クラブツーリズムの城廻り企画が成立しているのだと改めて気づかされた。 |

伝 美濃金山城の高麗門  上恵土城址の土塁跡 |

| 1月11日 美濃国への城址探訪 | |

| 明知城へゆく (岐阜県恵那市明智町) 【歴史】明知城(白鷹城)は、宝治元年(1247)に、源頼朝の重臣加藤景廉の孫である遠山景重が築城したと伝えられる明知遠山氏累代の居城です。戦国時代には現在みられる大規模な山城が築城され、織田や武田などの戦国大名の争奪戦の舞台となり、記録に残っているだけで4度の合戦が繰り広げられました。関ヶ原の合戦後、山城は近世初頭に廃城となりますが、代わって山麓に陣屋が構えられました。 『現地案内看板より本文抜粋』 仲深山砦へゆく (岐阜県恵那市明智町万ヶ洞) 【歴史】戦国期の城主等は不明。関ケ原の戦の後、2代長景の庶兄遠山与惣左衛門は万ヶ洞に屋敷を構え、万ヶ洞様と呼ばれた(『明知年譜』)。 『現地案内看板より本文抜粋』 【訪城記】2025年のお城巡りは東濃東部の明知城からスタートです。この日は明知城の発掘調査説明会に参加するために城址へと訪れました。本丸跡の発掘調査からは柱穴や礎石が検出されたとのことですが、どのような建物があったのかなどは、今後の発掘調査でさらに明らかにしていきたいとのことでした。12月に横浜で行われた「お城EXPO」でも岐阜県の出展ブースが一番多かったようですが、近年の岐阜県は、美濃金山城、大桑城、姉小路氏城跡、松倉城と国指定史跡への登録が続いています。この系譜を次に引き継ぐ可能性が高い明知城の今後の発掘調査の成果に目が離せません。 |

明知城本丸跡の発掘調査現場  仲深山砦跡の二重堀切跡 |